子どもが不登校になって、サポートしてくれる支援機関やサービスを探しているものの、ほしい情報が出てこない。

誰かに相談したくても、周りに不登校への理解や知識がある人がいない。

そんなお悩みを持つ保護者さんたちのために、学校、医療機関、自治体、民間組織などで受けられる支援についてご紹介します。

お住いの地域や学校によって状況は様々ですが、参考にしていただけたらと思います。

人生経験豊かな伴走先生(60名以上在籍中)と一緒に、その子ならではの「好きなこと」「やりたい」ことに寄り添って、自己肯定感が温まり世界が広がる100人100通りの伴走を行い、これまで約300人の小中高生たちに伴走してきました。

また、2024年2月よりこれまでのノウハウをもとに、1クラス最大12名・好きから学びにつなげるカリキュラム・出席認定サポートを特徴とした少人数制オンラインフリースクール「夢中カレッジ」も展開中。

>>>夢中教室のWEBページ

>>>夢中教室のこれまでの物語

・東洋経済(2022.07.19 )

「不登校専門オンライン教室」が力注ぐ「自己肯定感向上」4つのポイント

・先端教育(2024年1月号)

家にいながら第1歩を踏み出せる 不登校専門オンライン教室の学び

・ICT教育ニュース (2024.04.15)

不登校専門のオンライン教室「夢中教室WOW!」とクラーク記念国際高が包括連携協定を締結

<目次>

1. 小学生向け不登校支援の種類

学校へ相談

多くの小学校にはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが在籍しています。

スクールカウンセラーは心理学の専門的知識や経験を元に、子どもの心のケアのサポートをしてくれます。

家族や先生には話しづらいけど、直接の関係性がないカウンセラーには話しやすいと感じる子も多いので、心理面でのサポートを必要としている子には、一度カウンセリングを受けてみるのもいいかもしれません。

スクールソーシャルワーカーは、教育と福祉両方の知識と経験を持ち、さまざまな悩みや困難を抱える生徒と家族の相談を聞き、学校の枠を超えて関係機関と連携しつつ支援してくれる人のことです。[出典1]

教育機関や保健・医療・福祉のサービスやボランティア団体を紹介してくれたり、各種手当や制度の手続きについてもサポートしてくれます。

スクールソーシャルワーカーは学校に常駐している訳ではなく必要な時に派遣されたり定期的に巡回しているので、相談してみたい時はまず担任の先生や保健室の先生に聞いてみてください。

教育支援センター(適応指導教室)

教育支援センター(適応指導教室)は、教育委員会などが不登校の生徒に対して学校への復帰を支援するために設置している公的機関です。

文部科学省によると全国で1142か所に教育支援センターがあります。

学校外に運営されている所もあれば、学校の空き教室を利用したものもあります。学校と連携をとりつつ、カウンセリングや学習支援などを行っています。[出典2]

活動内容は施設によって様々ですが、学習支援、社会体験、自然体験、調理やスポーツなどがあり、学習支援はほとんどの施設で個別での指導が行われています。

教育支援センターを利用するには、学校と相談した上でお住いの自治体の相談窓口に連絡する必要があります。「教育支援センター」「教育相談センター」「学校サポート教室」など相談窓口の名称が異なる場合があるので、お住まいの地域の相談窓口を調べてみてください。[出典3]

医療機関:児童精神科

夜眠れない、朝起きれないなどの状況が長く続いたり、精神的な面での懸念があるときなどは医療機関に相談するのがおすすめです。特に発達障がいのある子どもが不登校になると、うつなどの二次障害を引き起こすケースもあるので、早めに診察を受けておく方が安心かもしれません。

児童精神科は一般的な精神科とはちがい、子どものメンタルヘルス専門である児童精神科医が在籍しています。

受診を考えられた時は、お近くの児童精神科をGoogleで調べてみてください。

民間の支援

カウンセリングやフリースクール、不登校専門の塾や家庭教師など、民間の支援にもさまざまなものがあります。

色々な選択肢があるのでお子さんに合った環境が見つかりやすいかもしれません。

必ずしも元の学校に戻ることだけが未来の選択肢ではないので、子ども本人が興味を持てるものから試してみるのもいいでしょう。

①カウンセリング

先ほどご紹介したスクールカウンセラーや教育支援センターの職員からカウンセリングを受けることもできますが、民間で不登校支援を行なっている団体や個人の方がカウンセリングを行なっている場合もあります。

お子さんだけでなく、保護者さんも精神的に辛くなってしまった時などはカウンセラーとお話ししてみると少しでも楽になるかもしれません。

②フリースクール

フリースクールは運営団体によって、理念や活動内容はさまざまです。

学校に戻ることを目指している所もあれば、子どもの居場所として運営している所など目的もフリースクールごとに違います。

また、必ず勉強や学習をする所もあれば、勉強や学習といった時間の設定がなく、子どもの希望に応える形の所もあります。

こちらのサイトでは全国のフリースクール一覧が掲載されています。

③塾・家庭教師

個別指導の塾や家庭教師、オンライン学習など不登校の生徒さんが無理のない範囲で学習できる選択肢が増えてきました。

マンツーマンの体制だと、人と接することに不安のあるお子さんでも始められやすいのではと思います。

2.どこに相談すればいいか分からない時

様々な選択肢の中で今の子どもの状況にあった相談先が分からなかったら、まずは担任の先生など学校に相談をしてみましょう。希望すれば、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーさんも紹介してくれると思います。

もし学校があまり親身に対応してくれない場合は、各市町村の子ども総合相談センターに相談をしてみてください。

自治体ごとにサポート内容などは異なるので、まずはwebサイトをチェックしてみましょう。

また、地域ごとにある不登校の「親の会」に問い合わせてみるのもいいでしょう。同じような経験を持つ保護者さん同士で話をしたり情報交換する中で安心できたり、気持ちの支えになったりするのではないでしょうか。

3. 支援の選び方と注意点

支援を受ける所を選ぶ上で、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

・まずは子どもの話をよく聞いて、否定せずに優しく受け入れてあげましょう。

話を聞く中で、子どもが学校に戻りたいと思っているのか、今は人と会いたくないのか、体調がすぐれないのかなど、子どもの気持ちと状況を尊重することが大切です。その上で、一人で抱え込まずに支援機関に相談しましょう。

・支援先が子どもにとって安心できる場所かどうか(心理的安全性が担保されているのか)に着目しましょう。一度見学に行ってみて、子どもがそこが合わないと感じたら無理して行かせず、違う選択肢を探したほうが良いです。

・どの支援のタイプにも得意・不得意があります。たとえばカウンセリングは話を聞いてくれたり心のケアには強いけど、子どもの長期的な居場所にはなりづらい、などです。「実際にどういうことまでできて、どこからができないのか」を支援先の人に聞いてみるのがいいと思います。

・小学生は義務教育の時間がまだあるので、子どもの気持ちが前向きになれば勉強の巻き返しはなんとでもなります。勉強の前に、子どもが楽しいと思えることを見つけること、生きることに前向きになれることが大切です。

・子どものために、と頑張りすぎて保護者さんがつぶれないように気をつけてください。心身ともに苦労も多いと思いますが、たまには自分のための息抜きの時間をとったり、親の会などで悩みを共有したりするのも大事です。

4. まとめ

学校に戻ることも一つの正解かもしれませんが、他にも子どもが納得して進める進路があるかもしれないし、学校に戻るタイミングや他の居場所に行けるようになる時期は子どもによって様々です。

何より大切なのは、子どもが自分らしくのびのびと過ごせて、将来への希望を失わずに生きていけることです。

子どもは誰でもみんな、前向きに進める力を持っています。好きなことを「楽しい」と感じられるようになったり、「新しい自分」に気づけるようになることで、その力が少しずつ発揮されていくでしょう。

私たち夢中教室WOW!は子どもが好きなことに夢中になれる環境をつくり、前向きに進む力を引き出すお手伝いができればという思いで日々授業を行っています。

オンライン家庭教師、といっても学校の授業や受験のための勉強を教えるのではありません。

夢中教室では、世界の建築物や戦国時代の歴史、漫画、プログラミングなど、その子が好きなことを深掘りして自信をつけていく、フルオーダーメイド授業を行っています。

プログラム詳細

この【オンライン×マンツーマン×好きなテーマ】という一見変わったスタイルの授業を行なっているのは、家から出るのがハードルが高い不登校の子どもでも体感できるようにするためです。

子どもと先生の一対一の授業なので、一人ひとりのペースに合わせてゆっくりじっくり、無理のないスピードや内容で一回一回の授業を組み立てる事ができます。

「不登校の子ども」という言葉ひとつでくくられてしまいがちですが、子どもたちの置かれた状況や不登校になった原因はさまざまなので、幅広い視野でその子に合ったアプローチを取ることが大切です。だからこそ、夢中教室はその子の「好き」に合わせて授業をイチからカスタマイズしています。

安心できる家の中で「好きなこと」を体験することができれば、その後は「好きなこと」に関連する人や環境に出会う一歩を踏み出しやすくなります。

1回60分の授業が、3回無料体験できるので、ぜひ体験授業に参加してみてください。子どもが前向きになって一歩を踏み出せるようになった、というお声もたくさんいただいているので、お役に立てるかもしれません。

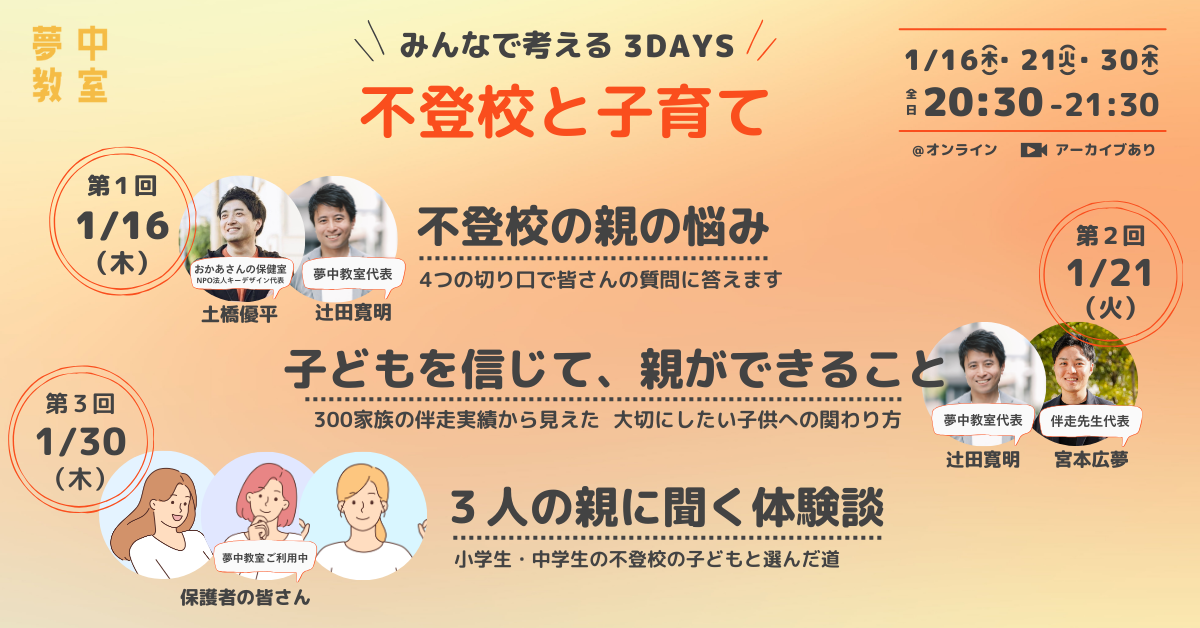

2025年1月に、無料オンラインイベントを3週連続で開催

・4つの切り口から考える!不登校の親の悩み(1/16)

・子どもの未来を信じて親としてできること(1/21)

・3人の親に聞く体験談!不登校の子どもと選んだ道(1/30)の3つのテーマで開催されます。

不登校と子育てのヒントが見つかるかもしれません。

ぜひ詳細だけでもご覧ください。

【出典一覧】

[1]ソクラテスのたまご

[2]「教育支援センター(適応指導教室) に関する実態調査」

[3]LITALICO発達ナビ

授業料について PRICE

入会金・退会金 0 円!

余計な費用がかからないシンプルな料金体系なので

いつでも安心してはじめていただけます。

-

月 4 回コース

月額 ¥15,900 (税込)~

-

月 2 回コース

月額 ¥8,200 (税込)~

[ 1 コマ 60 分 ¥3,850 +システム利用料 ¥500 ]

夢中教室は他社の学習塾と比較してもお手頃な価格設定です。

-

夢中教室

¥3,850 60分/1回

-

A 社学習塾

¥6,000 60分/1回

-

B 社学習塾

¥9,000 60分/1回

- ● 使用ツール : zoom

- ● 事前準備 : zoom を使えるパソコン、もしくは iphone やタブレット

-

● 授業料の支払方法 : クレジットカード、もしくは口座振込でのお支払いとなります。

その他のご質問 は Q&A をご覧になるか、お問い合わせページからお問い合わせください。

Free school

少人数制オンライン

フリースクール

夢中カレッジ

好きと対話を軸に、子どもの興味を引き出す楽しい授業です。

リアルは不安だけど友だちとつながりたいお子さまにおすすめ。

友達とつながる!

information session

オンライン説明会

保護者の方向けのオンライン説明会を無料で定期開催しています。

是非お気軽にご参加ください!

次回開催:

7/17(木)20時30分-21時30分

もっと知りたい!

Free trial campain

無料体験キャンペーン

実施中

夢中教室と夢中カレッジの授業が

今なら無料で体験できます。

まずはお気軽にお申し込みください!

まずはお試し!

よくある質問

Q and A

-

私は受けさせたいのですが、子どもが受けてくれるか分かりません。

お子さんが好きなことをやる時間になるので、「好きなことを一緒にやってくれるお兄さん・お姉さんがいるらしいよ」、とお伝えください。ただ、お子さんの年齢・性格・状況によって、お子さんへのアプローチも異なりますので、お悩みの場合はぜひお子さんのことをLINEでご相談ください。

-

毎週1回じゃないとだめですか?

週1コースと月2コースがございます。週1 以上の頻度でのぞまれる場合は担当する先生にご相談ください。

-

夢中カレッジと夢中教室、どちらが合うかわかりません。

お子様の特性やご年齢、お気持ちの状態などによって、1対1と複数のどちらが合うかは変わってきます。 お悩みの場合は、LINEや無料の個別相談でお気軽にお問合せください。また、同時にどちらとも試していただくことも可能です。その場合も、LINEや個別相談でご希望をお聞かせください。